Dans l’hypothèse où il se trouverait en responsabilités au lendemain des élections législative, le RN a réaffirmé son objectif de privatiser l’audiovisuel public, et en tout cas France Télévisions et Radio France. Au-delà de la complexité du chantier, la mesure déstabiliserait l’ensemble du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique, France Télévisions étant aujourd’hui le premier investisseur grâce à des obligations réglementaires et/ou des accords interprofessionnels adossés à un chiffre d’affaires dont la composition repose à plus de 80 % à des ressources publiques, qui ne pourraient être compensées par de nouvelles recettes publicitaires. Quadrupler les recettes commerciales – de publicité particulièrement – apparait hors d’atteinte compte tenu de la rigidité des investissements dans la publicité TV, et parce que le profil du public de France Télévisions ne correspond que secondairement avec celui qui est recherché par les marques.

La privatisation de l’audiovisuel public figurait explicitement dans le programme de Marine Le Pen pour la campagne des élections présidentielles de 2022. Plus exactement une partie seulement de l’audiovisuel public, en l’occurrence France Télévisions et Radio France, alors qu’Arte, France Médias Monde, l’INA et TV5 Monde n’étaient pas concernés. La privatisation partielle était présentée comme une mesure en faveur de soutien au pouvoir d’achat des Français, au travers de la suppression de la redevance audiovisuelle (138 euros par an). La redevance ayant finalement été supprimée par le gouvernement d’Elisabeth Borne en septembre 2022, l’objectif annoncé à la veille des élections législatives est celui d’une participation au désendettement de la France en retrouvant « une marge de manœuvre budgétaire de 3 milliards d’euros ».

Au-delà de ses effets sur les groupes audiovisuels privés, TF1 et M6 au premier chef, le transfert total ou partiel vers le secteur privé de la propriété du capital des deux sociétés anonymes à capitaux publics France Télévisions et Radio France, risquerait de déstabiliser l’ensemble du secteur de la production.

France Télévisions représente plus du tiers des investissements des diffuseurs dans la production audiovisuelle et cinématographique

Le montant total des investissements dans la production cinématographique et audiovisuelle française apportés par les diffuseurs, chaînes de télévision et plateformes de streaming, s’est élevé à 1 404,06 millions d’euros en 2023 si l’on retient les chiffres du CNC[1]. Pour le cinéma, ces chiffres recouvrent les apports en coproduction et les préachats des chaînes dans les films d’initiative française (FIF) et les films minoritaires français (FME). Concernant l’audiovisuel, sont pris en compte les apports des diffuseurs dans le financement des programmes aidés (fiction, documentaire, animation, spectacle vivant, magazine d’intérêt culturel).

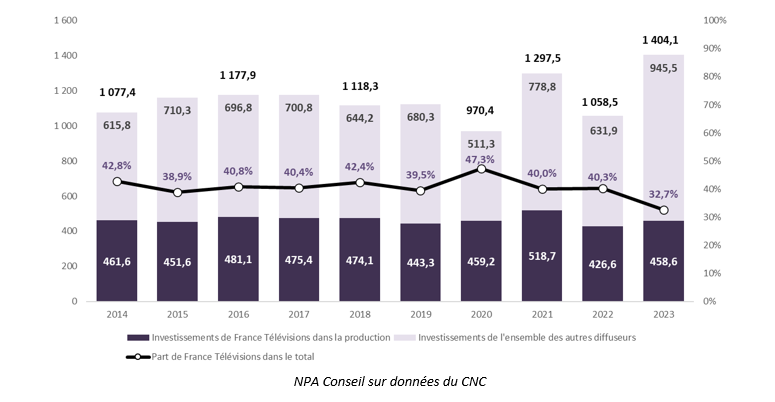

Malgré des variations annuelles liées au mode de calcul des obligations, indexées sur les chiffres d’affaires de l’année précédente, ce montant est relativement stable sur la décennie 2010-2019. Le taux moyen d’évolution annuelle est de -1 % (+0,96 % pour les investissements dans la production audiovisuelle contre -2,82 % pour les investissements dans le cinéma). En revanche, les variations sont beaucoup plus marquées depuis 2020 en raison d’une part de la crise sanitaire et économique de 2020 suivie du fort rebond de 2021, et d’autre part en raison de l’intégration des plateformes de streaming internationales au dispositif global de financement de la création depuis 2021, avec des effets notables à partir de 2023. Les quatre derniers exercices ont donc été très instables et le taux moyen d’évolution annuelle est passé à + 3,3 % sur la décennie 2014-2023.

France Télévisions est resté tout au long des dix dernières années le premier investisseur dans la production audiovisuelle et cinématographique avec en moyenne 465 M€ d’investissements à lui seul et une part dans le global qui dépasse les 40 % malgré un recul très net en 2023 en raison de la montée en puissance des obligations qui pèsent sur Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video.

Evolution des investissements de France Télévisions dans la production audiovisuelle et cinématographique en France (M€) et part dans le total des investissements des diffuseurs

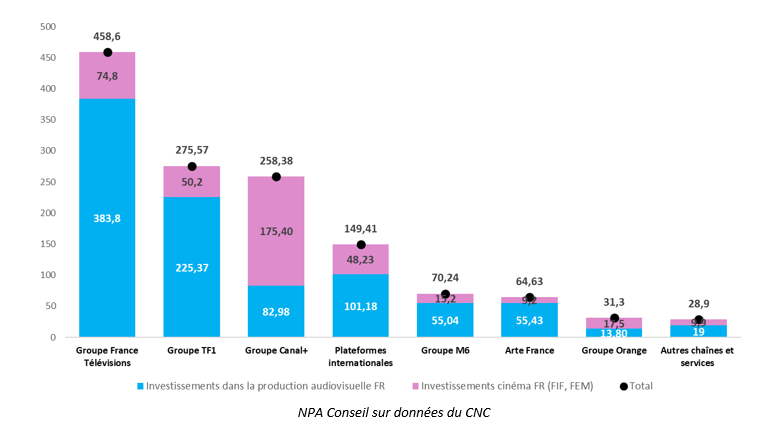

Avec 458,6 M€ d’investissements en 2023, dont 383,8 M€ dans l’audiovisuel, l’enveloppe du groupe public fléchée vers la production est supérieure de plus de 180 M€ à celle des groupes privés TF1 ou Canal+. Et la différence avec Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video réunis est de plus de 300 M€.

Comparaison des investissements des différents groupes dans la production audiovisuelle et cinématographique en France en 2023 (M€)

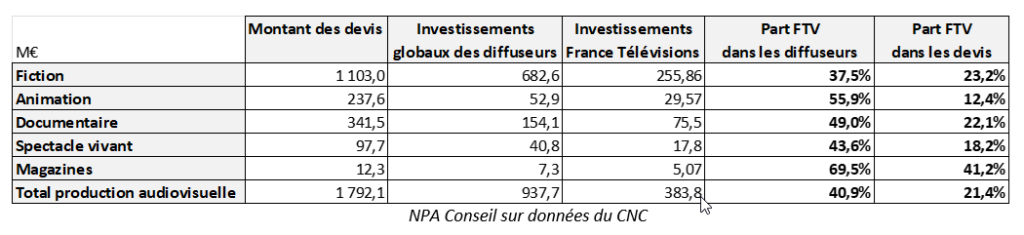

Si on élargit le périmètre de l’analyse au-delà des diffuseurs et de leurs obligations, on constate que France Télévisions apporte en 2023 près du quart du financement des devis des œuvres de fiction (23,2 %) ou des documentaires (22,1 %), devant les autres diffuseurs, les producteurs, les aides du CNC ou les financements étrangers.

Poids des investissements de France Télévisions dans les différents genres de programmes audiovisuels français (M€)

Plus de 2 Mds€ de compensation à trouver en cas de privatisation pour maintenir le niveau d’engagement dans la production

La réglementation applicable à l’ensemble des diffuseurs publics et privés prévoit que les obligations de financement dans la production sont indexées sur le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente. Elles sont consolidées par des accords interprofessionnels entre les groupes audiovisuels et les organisations représentatives des producteurs, qui ont conduit dans le cas de France Télévisions à y ajouter des niveaux d’engagements exprimés en valeur absolue.

Le cahier des charges aujourd’hui en vigueur prévoit que France Télévisions investit 3,5 % de son chiffre d’affaires dans la production « d’œuvres cinématographiques européennes de longue durée » et 20 % au « développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française ».

Pour l’audiovisuel le chiffre se doublait d’un plancher de 420 M€, ainsi que de plusieurs engagements sur les « sous-genres » (documentaire, animation, spectacle vivant). Le 17 juin, France Télévisions et les organisations représentant les producteurs audiovisuels (AnimFrance, le SATEV, le SEDPA, le SPECT, le SPI et l’USPA) ont signé au ministère de la Culture, un nouvel accord qui porte ce minimum à 440 M€ et renforce les niveaux d’investissement par genre : 105 M€ par an dans le documentaire (dont 14 M€ dans le documentaire régional et ultramarin), 32M€ en 2024 dans l’animation (puis 35M€ en 2025, 36M€ en 2026 et 37M€ en 2027), 17M€ par an dans le spectacle vivant et pour la première fois, un engagement spécifique dans le court métrage qui prévoit au moins 1,5M€ par an. En contrepartie de ces investissements, le groupe public disposera de « droits 360° » pendant des durées allant de 30 à 42 mois, déterminées pour chaque œuvre en fonction du niveau de financement de France Télévisions ».

Quelques semaines plus tôt, l’accord signé le 17 mai avec le BLIC, le BLOC et l’ARP avait lui aussi introduit un minimum, de 80 M€ par an, à investir dans le cinéma.

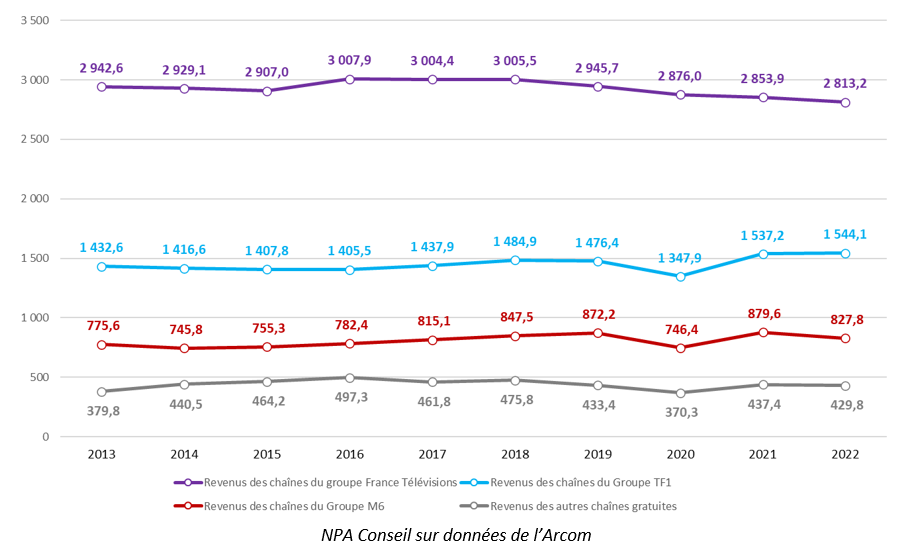

Pour maintenir le montant des investissements annuels réalisés par France Télévisions dans la production, le nouveau groupe privé qui remplacerait l’Etat au capital, devrait donc dégager des revenus annuels au moins équivalents à ceux d’aujourd’hui[1] qui se montent à un peu plus de 2,9 milliards d’euros en moyenne au cours de la dernière décennie (2013 à 2022, dernier exercice disponible), faisant de France Télévisions le groupe le plus important dans la télévision gratuite en France.

Evolution du chiffre d’affaires annuel des chaînes de télévision gratuite (M€)

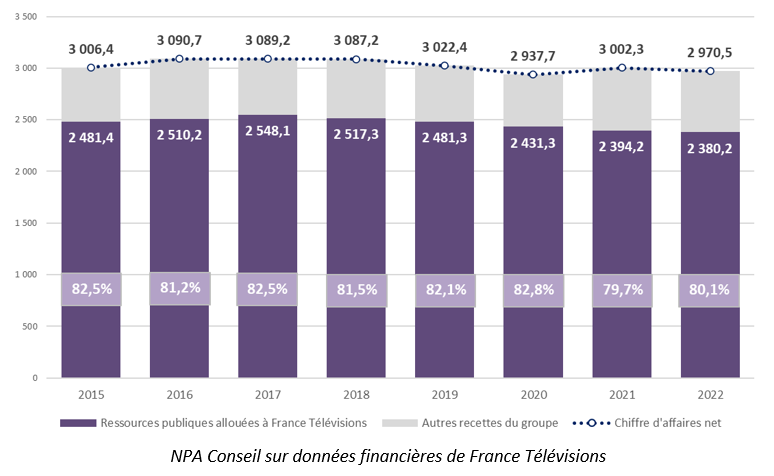

L’écrasante majorité du chiffre d’affaires de France Télévision provient des ressources publiques qui atteignent 2 380 M€ en 2022, soit un peu plus de 80 % de ses ressources, une part qui reste stable sur les derniers exercices malgré un léger fléchissement depuis 2021.

Evolution du montant des ressources publiques de France Télévisions (M€) et poids dans le CA net

Le poids des autres recettes (production avec france.tv studio, France Télévision Distribution et surtout France Télévisions Publicité) devrait donc être multiplié par quatre environ, pour compenser les ressources publiques et maintenir au même niveau le chiffre d’affaires net du nouveau groupe privatisé.

Pour tendre vers cet objectif, la privatisation s’accompagnerait de la fin de l’encadrement actuel de la publicité sur les chaînes publiques, alors que, depuis janvier 2009, les programmes de France Télévisions (à l’exclusion donc des programmes régionaux et locaux) ne comportent plus entre vingt heures et six heures de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, dite publicité collective, (article 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).

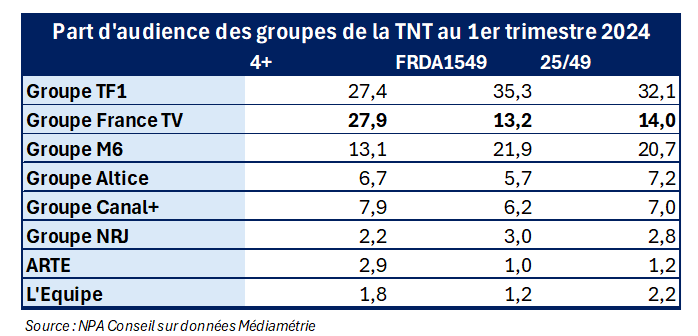

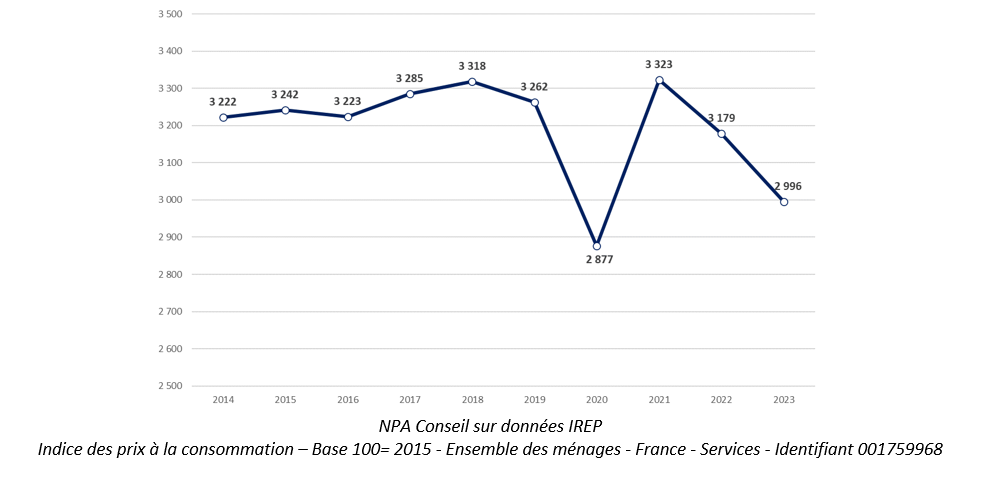

Le chiffre d’affaires facturé par France Télévisions Publicité (publicité sur les antennes et les plateformes digitales et activité de régie de France Télévisions Publicité pour des tiers) était de 445 M€ en 2022 (dont 336 M€ sur les antennes). Doubler ces revenus semble difficilement atteignable, alors que les recettes publicitaires nettes de la télévision en euros constants, corrigées de la variation des prix, ont reculé de – 7 % entre 2014 et 2023, et que le public de France Télévisions – de par ses missions même tendant à s’adresser à l’ensemble des publics – ne présente pas le profil le plus recherché par les marques. Sur les principales « cibles » commerciales (Femmes responsables des achats de moins de 50 ans et individus de 25 à 49 ans), la part d’audience consolidée de ses antennes est inférieure de moitié à son niveau sur l’ensemble du public de 4 ans et plus.

Un doublement, même, ne permettrait pas au nouveau groupe d’atteindre le chiffre d’affaires publicitaire du Groupe M6 (1 083,6 M€ en 2022), sans parler du Groupe TF1 (1 668,8 M€ à la même date). Et il manquerait encore plus d’un milliard pour retrouver un chiffre d’affaires équivalent à son niveau actuel, compatible avec un investissement comparable dans la production.

Evolution des recettes publicitaires nettes de la télévision en France en millions d’euros constants

[1] Les chiffres sont différents de ceux de l’Arcom qui retiennent les investissements effectivement déclarés chaque année par les différents services de télévision assujettis et comportent de légers décalages liés à des considérations de périmètre retenu et d’effet calendaire.

[1] Dans son dernier rapport sur l’exécution du cahier des charges de France Télévisions, portant sur 2022, l’Arcom avait noté que la logique du minimum garanti avait prévalu, pour la 4e année consécutive, par rapport au calcul en pourcentage du chiffre d’affaires.