Pour les plus jeunes, écoliers, collégiens ou lycéens, l’arrivée du mois de juillet vaut joie des grandes vacances et perspective d’une page – presque – blanche en septembre. A voir l’importance des dossiers qui ont fait l’actualité ces derniers jours – Audiovisuel public, Ligue 1, Agrégation… – c’est sans doute avec le cœur moins léger que les professionnels prendront le chemin des vacances, et en sachant qu’ils retrouveront – notamment – ces sujets à leur retour.

Avec la course contre la montre dans laquelle ils sont engagés, les dirigeants du football français ont toutes les chances de remettre le farniente à plus tard. On sait depuis ce 10 juillet que la plateforme de diffusion du championnat de football masculin s’appellera Ligue 1+, que les tarifs mensuels d’abonnement s’échelonneront entre 9,99 € (pour les moins de 26 ans) et 19,99 € (avec deux flux simultanés et sans engagement), avec un pivot à 14,99 € (deux flux simultanés et un engagement de 12 mois), que ses programmes – au-delà des matches eux-mêmes – seront produits par Mediawan Sport, et qu’elle sera notamment commercialisée, outre par la LFP, par DAZN et par les quatre principaux FAI (Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR).

La ligue n’a pas donné d’information sur les autres distributeurs issus de l’univers du streaming – Amazon Prime Video Channels ? HBO Max ? Molotov.TV ?… voire Disney+ (puisque la plateforme diffusera à partir de la rentrée la Ligue des champions féminine de football) – permettant d’assurer l’« hyperdistribution » souhaitée par Nicolas de Tavernost.

S’agissant des perspectives financières, la Ligue a annoncé un objectif de 2,2 à 2,5 millions d’abonnés d’ici quatre ans, « après sûrement deux années compliquées ». Les projections établies par NPA Conseil situent le chiffre d’affaires prévisibles à ces deux bornes dans une fourchette comprise entre 220+ et 280- M€ (nets de commission des distributeurs), en supposant que 50 % des abonnés souscrivent au forfait à 14,99 €, 35 % à 19,99 € et 15 % à 9,99 €. Si l’on en soustrait les 66 M€ de budget de fonctionnement annoncé, il resterait 155 à 215 M€ à répartir entre la Ligue, CVC, et les clubs. Suggérant que les années – financièrement – compliquées pourraient se prolonger au-delà de la période de démarrage.

Sans suggérer par ailleurs d’allonger la to do list à épuiser d’ici au 15 août pour être au rendez-vous de la première journée en relançant la réflexion sur le naming, et sans mettre en cause le suffixe « + », on s’interroge sur le côté potentiellement « enfermant » du renvoi à la seule Ligue 1. Dans l’hypothèse, surtout, où le service rencontrerait un succès justifiant un jour d’en faire un vrai « one stop shopping », intégrant potentiellement Ligue 2, D1 féminine ou encore Coupe de France…, une marque évoquant de façon plus générique le football offrirait davantage de plasticité.

S’agissant de l’audiovisuel public, c’est moins le nom « France Média » que le principe même de la holding commune qui continue à être discuté, dans des conditions qui tiennent davantage de la guérilla procédurale que du débat de fond : après l’adoption d’une motion de rejet par l’Assemblée nationale qui a renvoyé le texte au Sénat, la deuxième lecture de la Proposition de loi Lafon y a débuté ce 10 juillet après-midi par l’examen des trois motions de procédure déposées, respectivement, par les groupes écologiste (irrecevabilité), socialiste (question préalable) et communistes (renvoi en commission). Si l’on y ajoute les 367 amendements, l’objectif apparaît bien d’empêcher que la discussion du texte puisse aller à son terme avant la fin de la session extraordinaire, fixée au vendredi 11 au soir. A 16 heures 38, ce 10 juillet, deux de ces motions avaient été repoussées mais la troisième était encore à débattre, avant que puisse débuter la discussion du texte proprement dite.

C’est sans qu’ait pu être creusé l’intéressant débat concernant les modalités de mises en œuvre de la réforme de l’audiovisuel public, qui s’est amorcé ces derniers jours, à distance, entre Delphine Ernotte et Laurence Bloch, que s’achèvera vraisemblablement l’été. C’est aussi – surtout ? – sans cap clair concernant l’évolution de la gouvernance de l’audiovisuel public que se déroulera la préparation du budget 2026 – et sans que ce dernier puisse donc en prendre en compte l’agenda et les modalités.

Après l’électrochoc que l’annonce de l’accord de distribution signé entre Netflix et TF1 a provoqué, le 18 juin, ce dernier a déjà connu deux répliques : avec l’intégration de France Télévisions à la plateforme Prime Video Channels, effective depuis le 3 juillet ; et, outre-Manche, avec le partenariat ITVX / Disney+ rendu public ce 10 juillet, qui se traduira dès le 16 juillet par la création de corners, dédié à ITVX dans Disney+ et réciproquement.

Ces annonces en rafale témoignent que les applications de streaming sont devenues des univers de destination, que la navigation dans les plans de services traditionnels est devenue étrangère à une partie du public qui en a adopté les codes et plateformes, et que les acteurs historiques de la télévision, leaders compris, courent un risque majeur d’invisibilisation dans cette population de « directs streameurs ». A titre d’illustration, 28 % des abonnés à Netflix indiquent ne jamais utiliser TF1+ (Baromètre des Usages Audiovisuels NPA Conseil / Harris Interactive, à fin mars 2025).

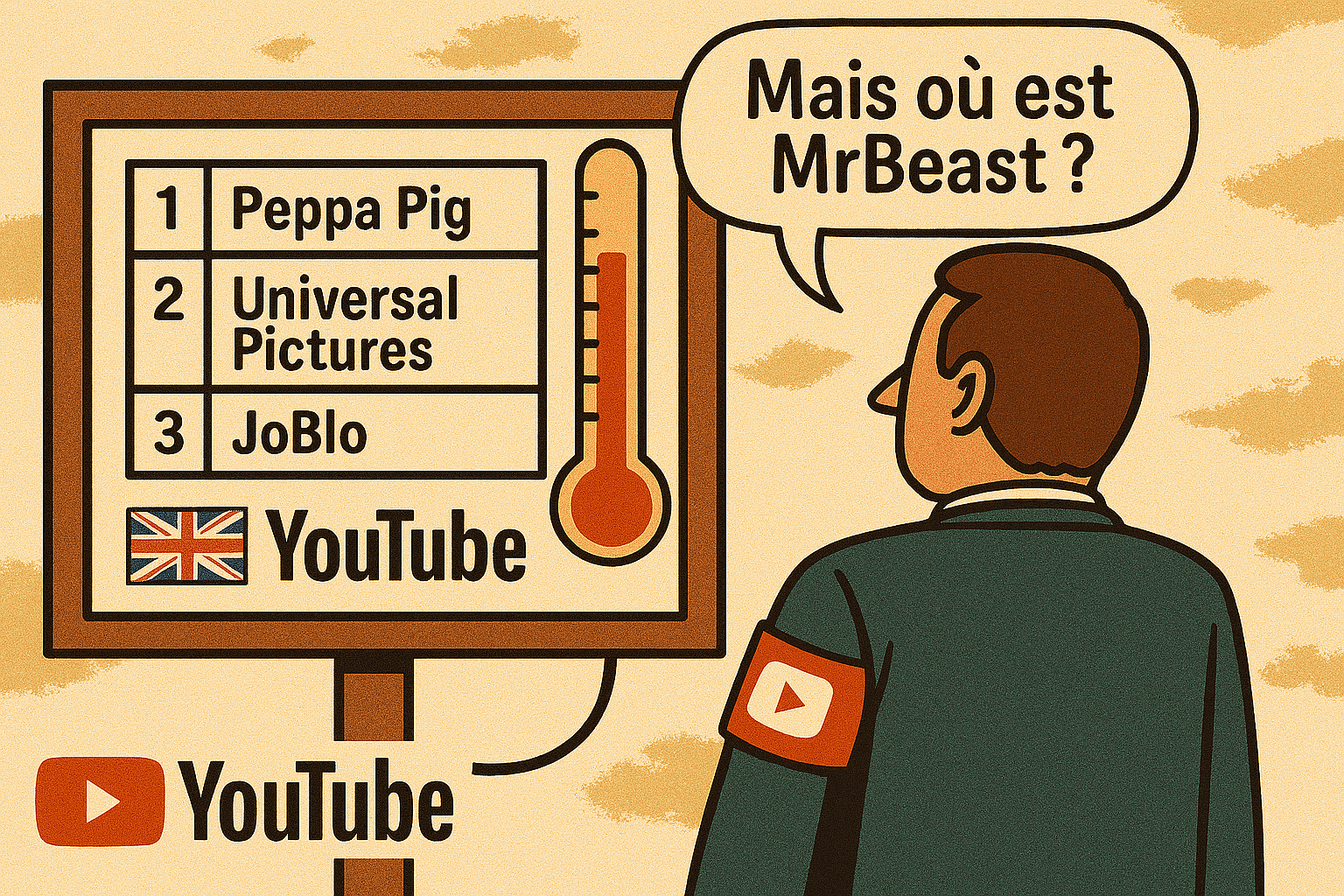

Mais si la nécessité de se déployer dans de nouveaux environnements digitaux semble faire consensus parmi les grands broadcasters, tous ne s’accordent pas sur le périmètre à investir, avec aujourd’hui YouTube comme principal point de clivage. Alors que la plateforme a été désignée par TF1 en 2024 comme son principal concurrent, Delphine Ernotte annonçait ce 8 juillet « assumer de l’investir pleinement dès la saison prochaine avec tous nos types d’offres : documentaires, magazines, séries… ».

Le débat pourrait rebondir demain concernant TikTok, si la plateforme confirme la stratégie de développement vers le téléviseur – avec des contenus plus longs et tournés au format 16/9e. Les garanties obtenues sur la maîtrise des conditions d’affichage des programmes, l’accès aux datas d’usage à des fins de marketing éditorial et l’accès aux données de ciblage permettant d’optimiser la monétisation publicitaire devraient finalement être déterminantes dans les alliances qui seront conclues.

Si la lecture du post que la productrice Alexia Laroche-Joubert leur a consacré sur Linkedin suggère que la réflexion n’est pas encore totalement aboutie, l’inquiétude semble palpable chez les producteurs et ayants droits, au vu de ces dernières annonces sur le terrain de l’agrégation. Vision rassurante – ces accords de distribution ne font que reproduire ceux passés de longue date par les chaînes gratuites avec Canal+, et sa plateforme OTT myCanal – contre scepticisme affiché sur la capacité à continuer de faire « monter » demain Netflix et TF1 dans des coproductions, dès lors que la plateforme sait que ses abonnés auront accès aux programmes financés par la chaîne, de l’autre.

A l’horizon de quelques mois, accords bilatéraux et/ou négociations professionnelles permettront certainement d’établir un nouvel équilibre. Mais à l’horizon des prochaines semaines, on imagine aisément qu’une revue détaillée des contrats soit demandée aux juristes, chez les éditeurs, les producteurs, les distributeurs ou encore les détenteurs de droits sportifs. Pour eux non plus, l’été 2025 ne sera sans doute pas de tout repos.