La forme peut paraître modeste, au regard de l’enjeu : c’est par un document de quatre pages tout juste, et aussi solennel qu’un formulaire CERFA, que la Commission européenne a lancé « l’Appel à contributions » qui ouvre les travaux d’évaluation et, potentiellement, de modification de la Directive SMA du 14 novembre 2018.

« Le présent appel à contributions vise à recueillir – d’ici au 21 décembre – les points de vue et contributions des parties concernées (…) sur d’éventuelles modifications réglementaires de la directive », indique la Commission. « Une consultation publique »prendra son relai« au premier trimestre 2026, [dont] un rapport de synthèse factuel sera publié la Commission environ huit semaines après la clôture ». « Consultations ciblées » et « atelier plus large » pourraient encore s’y ajouter, dans un processus qui « en vertu de l’article 33 de la directive SMA, [devra s’achever] au plus tard le 19 décembre 2026 ».

Il faudra donc patienter, avant de savoir le scénario qui l’aura emporté, parmi les trois qui sont mis sur la table par la Commission : statu quo, dont elle indique qu’il constitue son scénario de référence, « intervention réglementaire ciblée », qui pourrait notamment concerner « les règles relatives à la visibilité, à la publicité et à la protection des spectateurs, en particulier des mineurs » ou encore le régime des influenceurs ou, plus radical, « réexamen completde la directive et sa transformation en une directive ou un règlement de l’UE sur les contenus ».

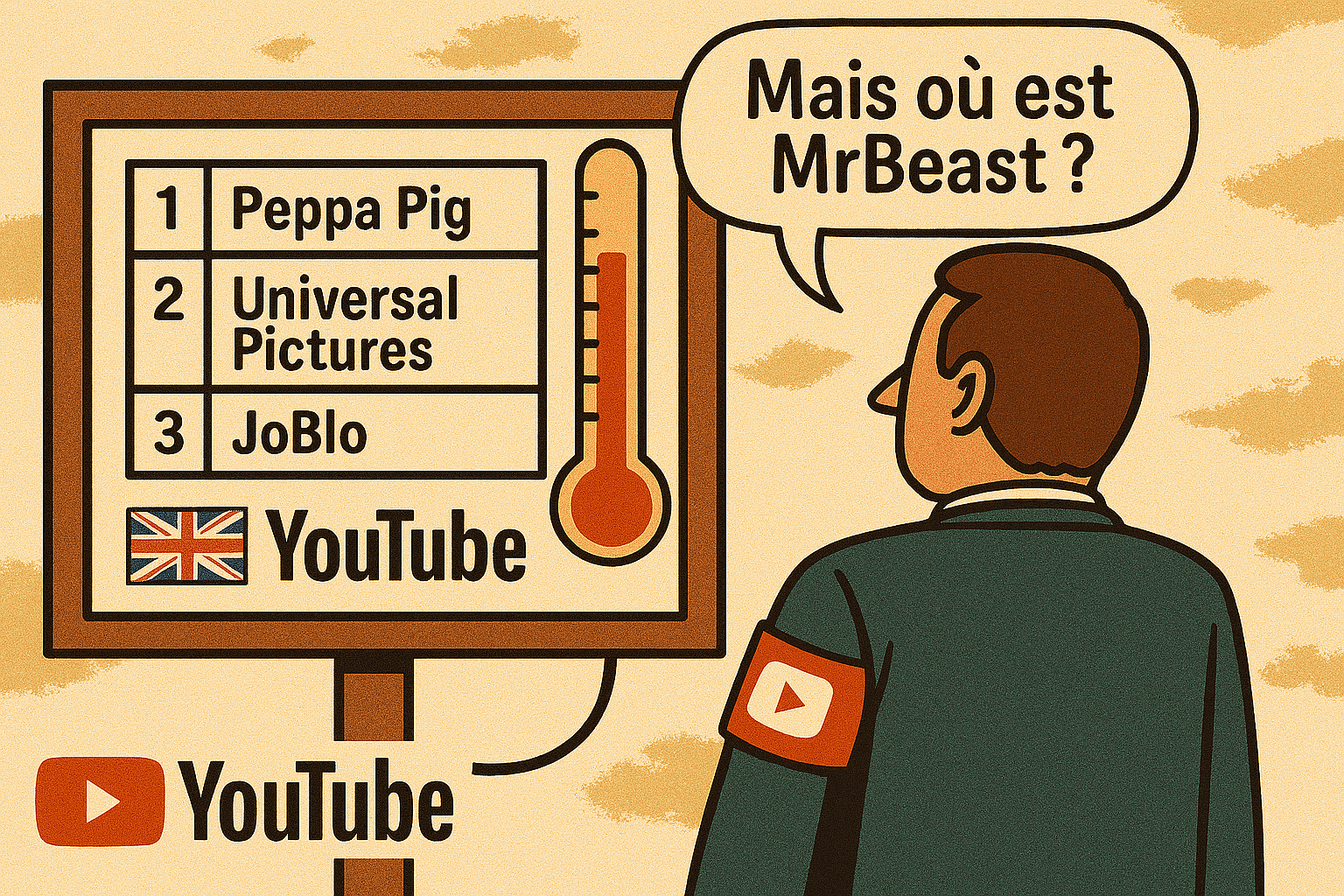

A se plonger dans le Livre Blanc publié par LaFA (Filière Audiovisuelle) au début de l’été, ou dans le Manifeste présenté ce 25 novembre par l’ACCES, les acteurs français se situent clairement dans le camp du mouvement plutôt que de l’immobilisme. Avec l’espoir que l’évolution de la Directive contribue à résorber les asymétries réglementaires dont ils souffrent, par rapport aux acteurs globaux cumulant le statut d’hébergeur et un siège européen localisé ailleurs qu’en France particulièrement. YouTube, TikTok ou encore les réseaux de Meta Facebook et Instagram, correspondent à ce profil.

Dans l’idée d’un rééquilibrage, les professionnels hexagonaux se réjouiront sans doute de lire que « la Commission examinera en particulier les déséquilibres potentiels entre les concurrents sur le marché, tels que la charge réglementaire excessive pour certains acteurs du marché des médias, les distorsions sur les marchés de la publicité ou les difficultés pour certains prestataires à figurer en bonne place sur les téléviseurs connectés et les interfaces utilisateurs ».

Mais deux autres observations de la Commission nuancent cet optimisme. Quand on les additionne plus encore.

Le rappel que « la directive est fondée sur le principe du pays d’origine, qui garantit la liberté de retransmettre par-delà les frontières », d’abord : qu’il s’agisse de programmation / exposition des œuvres françaises et européennes, de publicité ou encore de visibilité dans les environnements connectés, ce quasi-dogme empêche le droit français de rapprocher les règles qui s’appliquent aux chaînes et plateformes de SVoD étrangères visant le marché hexagonal, de celles auxquelles sont soumis les éditeurs nationaux. Les obligations de contribution à la production y constituent, depuis 2018, une – très notable et bienvenue – exception ; c’est bien dans le sens d’un élargissement de l’application du principe du pays de destination que les Français militeront. Mais ils n’auront manifestement pas cause entendue.

Dans le même temps, le texte de la Commission évoque à plusieurs reprises la volonté de simplifier les règles de la Directive SMA. Si elle aboutit, cette simplification allégerait encore le [seul] dispositif auquel sont soumis les acteurs globaux, dont les sièges européens privilégient les Etats qui ne vont pas au-delà d’une transposition au plus juste du minimum réglementaire commun. Elle n’aurait pas d’effet, en revanche, sur le cadre Français, et sur la surtransposition qui le caractérise avec constance depuis la première Directive Télévision sans Frontière de 1989.

Au final, le risque est bien que les asymétries se trouvent amplifiées plutôt que diminuées. CQFPD (Ce Qu’il ne Fallait Pas Démontrer) …

La « grande loi audiovisuelle », que le député Jérémie Patrier-Leitus appelait de ses vœux le 25 novembre au matin, lors des Rencontres de l’ACCES, serait un premier moyen l’éviter, en faisant faire au cadre national une partie du chemin vers la convergence. Mais dans le paysage parlementaire hyper fragmenté d’après dissolution, cela nécessiterait une capacité à la recherche du consensus dont les députés n’ont pas fait la preuve ces derniers mois, lors de la discussion de la proposition de loi Lafon notamment.

La même capacité de rassemblement, au Parlement européen et dans les négociations des Etats-membres avec la Commission, serait aussi la meilleure façon de peser sur l’évolution de la Directive.

Dire que ni l’un ni l’autre ne sont garantis tient de l’euphémisme, alors même que l’approche des élections municipales (15 et 22 mars) devrait amener en début d’année à un changement de titulaire au ministère de la Culture.

A l’heure où se bouclent les lettres au Père Noël, cette double cohésion, au niveau national et au niveau communautaire, permet de nourrir la liste des vœux que l’on peut formuler.